Der Wandel zur Nachhaltigkeit kann nur durch globale, kollektive Zusammenarbeit gelingen und die Bedingungen dafür werden häufig am Verhandlungstisch ausgelotet. Dabei begegnen die Verhandelnden zahlreichen psychologischen Herausforderungen. Wie können die mehrdimensionalen Interessen unterschiedlicher Generationen und Parteien im Sinne nachhaltiger Einigungen unter einen Hut gebracht werden? In diesem Artikel diskutieren wir Barrieren und Lösungsansätze am Beispiel von Klimaverhandlungen.

Von Umweltrassismus zu Klimagerechtigkeit- wann setzen sich Menschen gegen globale Ungleichheit ein?

Was hat unser Shoppingverhalten mit globaler Ungleichheit zu tun? Und wann bewerten Personen globale Ungleichheit als ungerecht? Am Beispiel von Fast Fashion zeigt der Beitrag auf, welche Rolle der Konsum für den Lebensstil des Globalen Nordens spielt, welche ökologischen und sozialen Probleme im Globalen Süden dadurch entstehen und welche psychologischen Prozesse zur Bereitschaft von Personen beitragen können, ihr Verhalten diesbezüglich zu verändern.

Nur selten wissen wir, wo und wie das Gemüse, das wir essen, genau angebaut worden ist. Für Mitglieder einer Solidarischen Landwirtschaft sieht das anders aus: Sie teilen sich die Verantwortung für Planung, Anbau und Ernte mit den Landwirt:innen. Aber was bewegt Mitglieder, sich in einer Solidarischen Landwirtschaft zu engagieren?

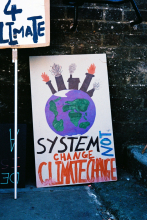

Der alleinige Blick auf einzelne Person wird die Klimakrise nicht lösen. Gemeinsam abgestimmte Regelungen durch internationale Verhandlungen, Gesetze und ehrenamtliche Initiativen sind nötig, um diese Herausforderung effektiv anzugehen. Mit diesem zweiten Themenheft möchten wir daher das Zusammenspiel zwischen individuellen psychologischen Prozessen und politischen sowie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stärker berücksichtigen.

Während der Weltklimarat vor einer Eskalation der Klimakrise warnt und Klimabewegungen wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels fordern, geht deren politische Umsetzung nur schleppend voran. Doch welche Folgen hat die Wahrnehmung von Misserfolg und Frustration auf die Klimabewegung? Führt dies zu ihrer Fragmentierung und Radikalisierung oder wird unbeirrt an bisherigen Aktionsformen festgehalten? Der Artikel beschreibt psychologische Studien zu Folgen von wahrgenommenem Erfolg und Misserfolg auf soziale Bewegungen.

Der Ausstoß von Treibhausgasen muss massiv verringert werden. Andernfalls wird der Klimawandel Menschen auf der ganzen Welt hart treffen. Allerdings ist nur eine Minderheit derzeit bereit, wirksamen Klimaschutz mitzutragen. Wie kann Klimapolitik aussehen, die Mehrheiten zum Klimaschutz bewegt?