Haben Sie heute schon die Nachrichten gelesen oder gehört? Eventuell auch bei Facebook geschaut, was es Neues gibt, oder sogar selbst etwas ins Netz gestellt? Medien sind so alltäglich geworden, dass sie kaum noch wegzudenken sind.

Erbarmungslose Kämpfe im Yemen, der brutale Krieg in Syrien, Boko Harams Massaker im Norden Nigerias, die Ebola-Epidemie in Westafrika, die anhaltende humanitäre Krise im Südsudan,… – die Liste humanitärer Katastrophen allein in diesem Jahr scheint endlos. Dennoch „erlebt“ die westliche Medienöffentlichkeit Krieg, Vertreibung und Naturkatastrophen gegenwärtig meist ausschließlich durch die Medien. Aber welchen Mustern folgt die Medienberichterstattung humanitärer Katastrophen? Welche Bilder bekommen wir zu sehen? Und unter welchen Umständen können uns diese Darstellungen in den Medien emotional berühren, zum Nachdenken oder gar zum Handeln veranlassen?

Der CSI-Effekt beschreibt die Auswirkungen von kriminalistischen Fernsehserien auf die ZuschauerInnen. Eine Behauptung ist zum Beispiel, dass Verbrecher durch solche Serien inspiriert werden und Anregungen bekommen, wie sie die Strafverfolgung austricksen können. Hilft der Tatort am Sonntagabend dem noch unerfahrenen Bösewicht? Oder schrecken solche Serien potenzielle StraftäterInnen vielmehr ab, da der oder die Schuldige in solchen Serien am Ende immer geschnappt wird?

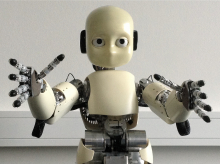

Der Robotik wird für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre ein regelrechter Boom prognostiziert. Bereits heute sind robotische Hilfskräfte prototypisch in der Pflege, im Haushalt oder am Empfangspult im Einsatz. Manche davon sehen fast wie echte Menschen aus. Gerade diese sind uns oft aber am wenigsten geheuer. Warum wir allzu menschenähnliche Maschinen ablehnen, damit setzt sich seit kurzem die Forschung zum „Uncanny Valley“ – zum „unheimlichen Tal“ – auseinander. Der Artikel gibt einen Überblick über Thesen und erste empirische Befunde zum Gruselfaktor Roboter.